なぜ、オランダはスペイン領だったのか?

今のオランダ、ベルギー、ルクセンブルクと、フランスの一部の地は、まとめてネーデルラント(低地)と言われていて、北部はホラント伯爵(「オランダ」の語源となる)、ユトレヒト司教、南部はフランドル伯爵、ブラバント公爵、リエージュ司教らがそれぞれの地を支配、分立していた。ちなみに「ホラント」(Holland)とは「くぼ地」の意味。

15世紀前半、フランス王家の分家ながらフランスの東部で独自の強国となった「ブルゴーニュ公国」が、ネーデルラント諸勢力が紛争で弱体化したのにつけ込み、ネーデルラント全体を領域に組み入れた。しかし、その王シャルルは、1477年、戦死した。シャルルの相続人となった一人娘マリアは、フランスからの圧迫に対して、オーストリア大公として有名なハプスブルク家のマクシミリアンと結婚する道を選んだ。結局、ネーデルラント全体は、ハプスブルク家のものとなった。マリアとマクシミリアンの子、フィリップはスペインの王女と結婚し、息子カールが生まれた。スペインでは、王位継承権をもつ男子が絶えてしまい、カールがスペイン国王「カルロス1世」となり、スペインの先祖たちがコロンブスを支援して得た膨大な新大陸の領土まで手に入れた。さらに、カールは1519年、神聖ローマ皇帝にも選ばれ、こちらの面では「カール5世」と名乗り、名実とも最大のヨーロッパ君主となったのだった。カールは1556年に退位し、そのスペイン領とネーデルラント領を息子のフェリペ2世が継承し、オーストリア領は、カールの弟フェルディナントが継承するように取り決めた。話がややこしくなったが、結局ネーデルラントは、自分たちの直接関わらないところで「スペイン領の一部」となったのであった。

ブルゴーニュ家=ネーデルラント支配 マリア ハプスブルク家 フィリップ ハプスブルク家・オーストリア大公 神聖ローマ皇帝・スペイン王 スペイン王 マクシミリアン カール

(カルロス1世)フェリペ2世 スペイン王家 フアナ ハプスブルク家・オーストリア大公 フェルディナント 色のついた者がネーデルラントの支配者

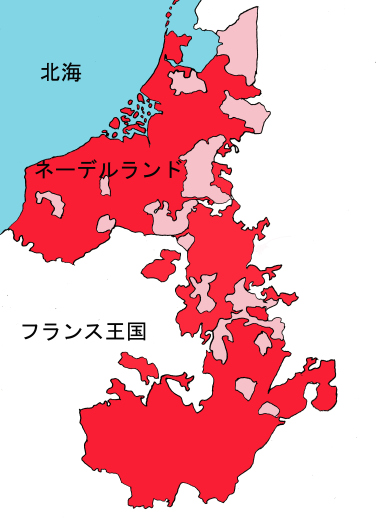

地図の赤色部分が1477年のブルゴーニュ公国。ピンクはその影響下の地方。左からマリア、フィリップ、カール

なぜ、オランダはスペインに対抗することになったのか?後のオランダもその一部をなしていたネーデルラントは、北部はオランダ語、南部はフランス語が話され、言語は一つでなく、各地にさまざまな領主が分立していた。それぞれが立法機関を持ち、その中の300あまりの諸都市もまたそれぞれ独自の裁判所、行政機関をもち、独自の法を行使していた。「ブルゴーニャ公国」の一部となって、ネーデルラント執政という統治者が置かれても、17州に区分された各地がブリュッセルの「全国議会」に代表を出し、公国が統一的な税を徴収するときは、それぞれの州の賛成を得ることになっていた。さらに、ブリュッセルには、各州の知事、軍司令官、学識経験者たちで「国務会議」を作って、ネーデルラント全体にかかわることを討議、票決し、全国議会の前に提出することになっていた。そして、伝統的にこの地のカトリックは戒律にかなりルーズで、異端については寛容であった。最初にルター派が広まり、そして1550年代からは急進的カルヴァン派が隣国フランスなどから入ってきた。新たな支配者ハプスブルク家は、15世紀末からイタリアの支配をめぐってフランスと戦争を重ね、カールは、「フランスからの攻撃に備える」という名目で、ネーデルラントにスペイン軍を駐留させた。カールは持病の痛風の悪化もあり、1555年退位し、息子のフェリペ2世がネーデルラント支配を受け継いだ。フェリペはネーデルラントの言語を話せず、理解しようともせず、1559年、フランスとの講和が成立すると、「軍を撤退するから代わりに9年間特別税を払え」と命令した。これまでの、「徴税にはそのつど全国議会の同意がいる。」という慣例を無視したのであった。これは、各州の領主たちを憤慨させた。さらに、1563年には、ルター、カルヴァンらの教えを異端としたカトリックのトリエント公会議の決定を実行して厳しく異端を取り締まることを命令した。これも、「新たな法の導入には全国議会の承認を前提とする。」という慣例の無視であった。こうして、特にスペイン国王フェリペの強硬な慣行無視の政策が、地元のオラニエ公ウィレムなど領主貴族の反発をまず生んだのであった。

ルイ・ガレによる「カール5世の退位」の絵。玉座のカールに跪くフェリペ2世。右はフェリペ2世像。

ルイ・ガレによる「カール5世の退位」の絵。玉座のカールに跪くフェリペ2世。右はフェリペ2世像。

他方で、スペインからの弾圧の対象となったカルヴァン派は、ニシン漁、毛織物生産など活発な経済活動をしていたネーデルラントの勤労者の心を次第にとらえていった。彼らは、「神が誰を救済するかは、すでに神によって決められている。ローマ教会の行う活動は何ら意味がない。神の救済を信じ、自分の職業を神から与えられたものとして励もう。蓄財できれば、救済予定の印だ。」という教えに惹かれたのである。1566年から、カルヴァン派は、カトリック教会につきものの、立派な聖像や装飾などを破壊する活動に出た。「聖像破壊活動」である。