Michel Eyquem de Montaigne 1533~1592

モンテーニュ

Michel Eyquem de Montaigne 1533~1592

モンテーニュについては、倫理の教科書で彼の言葉「ク・セ・ジュ」(フランス語で「私は何を知ろうか」)がクローズアップされ、あまりに有名となっている。その言葉は、彼の代表的著作『エセー』の第2巻第12章に出てくる。(筑摩世界文學大系13『モンテーニュⅠ』原二郎訳「エセー」p379)ここでは、①その言葉を語るまでのモンテーニュの生涯はどんなものだったか、②どのような流れの中でその言葉が出たのか、について絞って見てみよう。

『エセー』を書くまでのモンテーニュの生涯

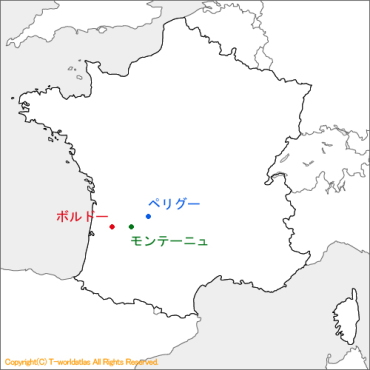

ミシェル・ド・モンテーニュは、ボルドー市に近い貴族領モンテーニュ(現ドルドーニュ県サン・ミシェル・ド・モンテーニュ)の館で生まれた。先祖はエーケム家と言っていたが、曾祖父がボルドー市で海産物やワインの貿易で財をなし、モンテーニュの館と領地と貴族の地位を買い取った。父のピエールはフランス王フランソワ1世に従ってイタリア戦争に従軍し、ルネサンス・イタリア文化に造詣を持ち、ボルドー市長も務めた。ミシェルは、2歳のときから、家庭教師に委ねられ、フランス語もわからないのにラテン語のみで教育された。その後、6歳でボルドーの一流校、ギュイエンヌ校に入学し、13歳まで在学したが、読書の習慣を得たほかは「特別に取り立てて言わなければならぬほどのものを、ここでは何一つえていない」(『エセー』1の26章)と回想している。

モンテーニュの生きていたころの館の図(モンテーニュの塔の中にある図より)

現在の館。本来のものは「モンテーニュの塔」を残して19世紀に火事で焼失したので、別の一族が再建した。

このようなボルドーのブドウ生産地方の中にある。

この学校を卒業してから、1554年に就職するまでの8年間については、不明である。多くの学者は、このうちの数年間トゥールーズの大学で法律を勉強していたという。1554年、ペリグー市の「御用金裁判所」の裁判官となった。この裁判所は、イタリアでの戦争で破綻した国の財政再建のため、様々な税を取り立てるため創設された役所である。1557年、この裁判所がボルドー高等法院に吸収されたので、モンテーニュはボルドー高等法院の裁判官となった。

ボルドー市

ボルドー高等法院のあった場所。サン・ピエールスクエア。

裁判官の仕事は、モンテーニュが情熱をもって取り組めるものではなかったようである。「私は、裁判官が罪びとをだましたり、好意や赦免の望みで釣ったりして、泥を吐かせ、欺瞞と破廉恥を用いるのを見て、しばしば憤慨したことがある。」(『エセー』第3巻第1章)と後に回顧している。1568年、父が亡くなったことを契機に、モンテーニュは領地の経営にあたることになり、1570年裁判官を辞して、故郷に帰った。以後、館の入り口にある3階建ての塔の3階を書斎として、読書を楽しみとする生活に入った。1571年2月28日、38歳の誕生日にあたって、書斎の脇の部屋の壁に、これからの生活の決意を刻んだ。「・・・ミシェル・ド・モンテーニュは、すでに久しく、高等法院の隷属と公務の重責に倦みつかれているので、まだ血気盛んではあるが、博識な処女の胸に引退して、余生を安楽のうちに送らんとするものである。願わくは好運に恵まれて、自己の自由と平安と閑暇に捧げた父祖伝来の美しい隠栖の居を全うし得ることを。」

書斎とした塔。これだけは外観と内部の基本構造が当時のまま。

塔の1階は礼拝堂。モンターニュ家の紋章のあるフレスコ画が見つかっている。紋章は「サン・ミシェル勲章」というもので囲まれたライオンの手

2階は寝室。床は当時のままだという。

衣装箱はモンテーニュ存命時のもの。モンテーニュの実際の身長の高さの像も今置かれている。部屋の脇に衣装部屋があった。

3階は書斎。この机は後で置かれたものだが、当時机がこの位置に置かれていたのは間違いないという。

当時使われていたラバ用の鞍と風見鶏などが展示されている。

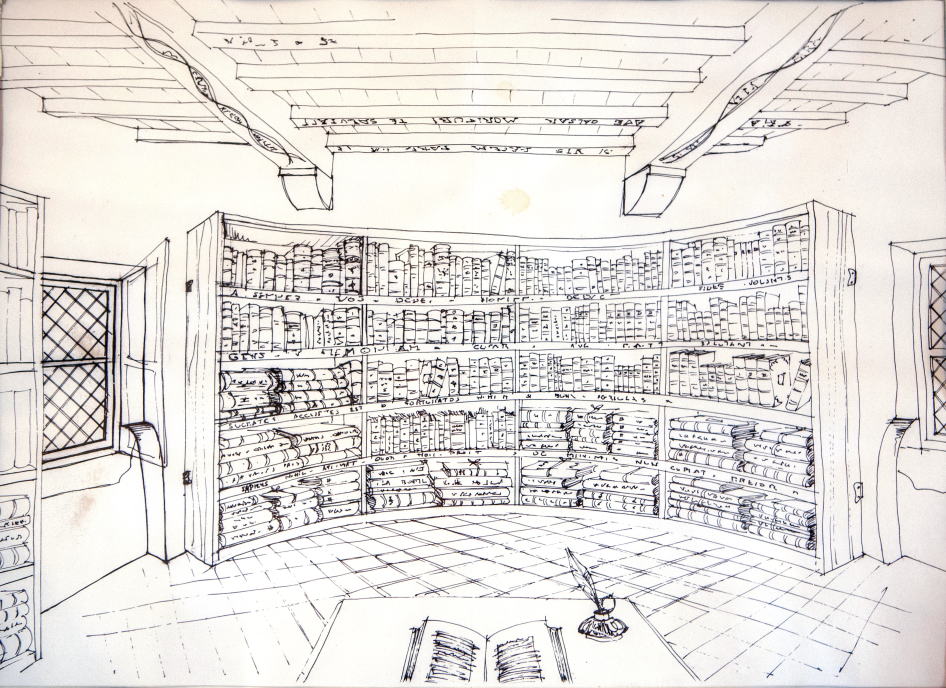

当時、このように書棚が置かれていた。本を燃やす心配があるので、暖炉は置かなかった。

モンテーニュは、天井に様々な格言や、気にいった文章を書き込んでいた。現在のものはその復元。

脇に暖炉のある小部屋があり、寒い時はこちらで過ごした。壁にビーナスなどを題材としたフレスコ画が残っている。書斎の方にもフレスコ画があったが、今塗りこめられているので、ボルドー大学で研究中とのこと。

この小部屋の壁の上の方に、例のモンテーニュの「引退宣言文」がある。

(※なお、塔の説明は、ボルドー大学のボランティア・学生ガイドのフランス語を、私に同行してくださった稲葉さんの同時通訳で聞き取ったもの。)

読んだ本は、ギリシャ、ローマの古典が中心だったようである。そして1572年ころから、読書したことについて感じたこと、それをもとに人間の様々なことについて思いめぐらしたことを書きつけていき、1580年、第1巻57章、第2巻の2巻に分け、ボルドーのシモン・ミランジュ書店から『Les Essais』(エセー)として刊行した。Essaisとは「試み」「企て」の意味である。1588年には第3巻も刊行されるとともに、第1、2巻に大増訂がなされ、さらにその後も本の余白に次々と書き足し、死後手で書き加えた本がボルドー市に保存されていた。1933年に、研究者たちの業績により、初版本の箇所、2版本の箇所、その後書き加えられた箇所を網羅した「ボルドー市版」という決定版が刊行された。

「ク・セ・ジュ」を書いた部分とは

『エセー』第2巻第12章は、「レーモン・スポンの弁護」という章題である。レーモン・スポンとはスペイン生まれの神学者で、フランスのトゥルーズで神学を講じて、この地で1436年に没した。モンテーニュの父の知り合いの一人が、館を訪ねて来た時、ラテン語で書かれたスポンの著書を父に贈り、父がモンテーニュにこれをフランス語に訳すよう命じたことから、モンテーニュはスポンの思想に出会った。スポンの著書は、神への信仰を理性によって支え、無神論者に反対しようとしたものであった。モンテーニュは、「この著者の思想を立派だと思った。」として、スポンの所論への二つの非難に反駁しスポンを擁護するため、この章を書いたとしている。ただし、結局、彼独自の論理を展開し、目的とはかけ離れたものとなった。モンテーニュが反駁した第一の批判とは、「スポンが信仰を理性のみで証明することは誤り」に対してであり、第二の批判とは、「スポンの神学そのものの論拠が薄弱だ。」ということに対してであった。特に、第二の批判への反論をするため、無神論者たちが理性など「人間的な武器で戦う」ことを取り上げ、逆に「人間のはかなさ、むなしさ、空虚さを思い知らせてやる。」として、この点についての例を延々とあげている。とりわけ、知識の不確かさを論じ、「無知の知」のソクラテスを大いに評価している(ただし、プリニウス、ヘロドトスなどの書が、世界には「頭の無い人の地方」「男女両性の人ばかりの地方」、人魚の地方などがあると言う、として世界の事すらよくわかっていない、などとしている)。また、確実な知識なるものを言う人々と、真理を「見つからないもの」と断定する不可知論の人びとの両方に反対した。特に古代ギリシャの哲学者ピュロン(前360~270年ころ)を、どちらの立場にも与せず、あらゆるものを疑い、判断を保留するものとして評価した。そして、彼に代わって、ピュロンの批判者たちが「疑っている、という立場は間違いないな。」と反撃してくるであろうことに対し、「私は知らない」「私は何を知ろうか」(Que sais-je? ク・セ・ジュ)と表明すべきだとしたのである。モンテーニュがこのように懐疑論の立場に立ったのは、同章内にあるが、「現在わが国が悩まされている・・宗教戦争」が、「人間が宗教を引き廻して自分のために利用している。」との認識をもち、「自分の所信を保留しておくほうが、混乱と論争に明け暮れる分裂の中にまじるよりも、まし」「混戦の中に超然としているほうがまし」いうことからくると思われる。ただし、彼は、神は人間の力ではとらえられない崇高絶対のものであることは疑っていなかった。また、プロテスタントの友人もいたが、基本はカトリックの立場であった。